数字经济作为科技革命和产业变革的前沿阵地,本质上代表着先进生产力,是支撑新质生产力蓬勃发展的重要力量。中国信息通信研究院今日最新发布的《新质生产力研究报告(2024年)》,揭示了数字经济领域的最新进展与深刻洞察。现在就跟着小编一起,来细细解读一下吧!

核心观点

1、数字经济重构新质生产力三大要素:数据成为数字经济时代的新型劳动对象;以人工智能为代表的数字技术成为新一轮科技革命的主导技术,形成了以智能化系统为代表的新型劳动资料;劳动者向更高技能的复合型技术人才转变。

2、数字经济塑造新质生产力三大动力:基于数字技术的迅速反馈及可编辑性、可扩展性,颠覆性技术加速涌现;数据成为新的生产要素,生产要素相互替代能力得到提升,赋能企业决策;加快传统产业深度转型升级,促进战略性新兴产业融合发展。

一 数字经济是培育新质的重要抓手

1、新质生产力的提出

自去年9月在黑龙江首提“新质生产力”以来,习近平总书记多次强调并部署关于新质生产力的发展。一系列的论述不仅丰富了习近平经济思想,也创新了马克思主义生产力理论,为高质量发展、强国建设和民族复兴提供了科学指南。

2、新质生产力“33131”理论框架

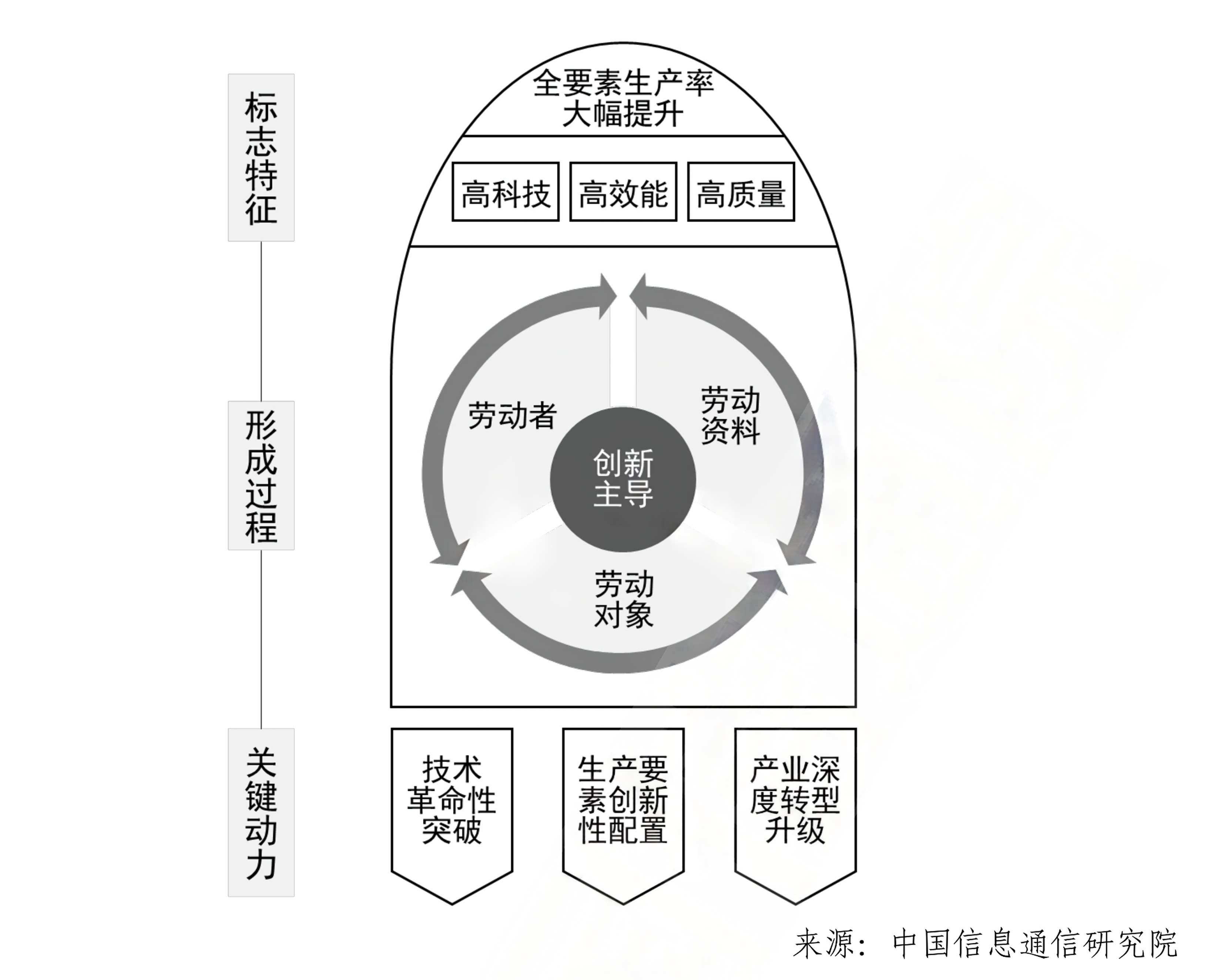

新质生产力是摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,符合新发展理念的先进生产力质态,其内涵特征可以概括为“33131”框架,即技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级“三大动力”,劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合“三大要素”以创新为“一个主导”,具有高科技、高效能、高质量“三大特征”,以全要素生产率大幅提升为“一个核心标志”。

新质生产力理论框架

3、数字经济赋能新质生产力发展

数字经济作为一种新型经济形态,其核心特征与新质生产力高度契合,成为推动新质生产力发展的重要引擎。2024年的政府工作报告将“加快发展新质生产力”列为政府工作十大任务之首,“深入推进数字经济创新发展”是其重要举措之一。《全球数字经济白皮书(2023年)》显示,数字经济作为新一轮科技革命和产业变革的新型经济形态,正成为全球产业发展变革的重要引擎。2016-2022年,我国数字经济年均复合增长14.3%,是同期全球数字经济总体年均复合增速的1.7倍。

二 数字经济重构新质三大要素

1、数字经济催生新型劳动对象

数据成为数字经济时代的新型劳动对象。5G、物联网、算力中心等新型基础设施的日益完备使得数据的生成、存储和传输更加便捷和高效,人工智能、机器学习、大数据分析等数据处理技术的提升,使得人们能够更加高效地从海量数据中提取有价值的信息和洞察,工业物联网、云计算、虚拟现实等数字化生产工具的普及为数据在生产过程中的应用提供广泛基础。

例如,通过数据管理系统对交通数据这一劳动对象进行收集、开发利用和有效分析,能够根据车辆通行密度合理进行道路规划,实现即时信号灯调度,扩大已有线路运行能力,创造社会经济效益。

数据要素非竞争性、可复制性的特征,使其能够突破传统生产要素的稀缺性限制,消除要素传统配置方式与需求错位对经济增长的制约,为价值创造提供了新的可能性。据中国信通院数据,2万多家调研企业中,存储数据的企业占比由2021年的49.6%提升至2022年的79.2%,将数据用于提升企业生产经营效率成为越来越多企业的共同选择。

数据与传统劳动对象相互融合构成新型劳动对象。传统的劳动对象包括煤、石油等自然资源,还有钢材、零部件等经过加工而得到的产品。数字技术通过对生产、分配、流通、消费各环节全链赋能、系统增效,倍增传统劳动对象的价值效用,以乘数效应实现全要素生产率的提升。

例如,汽车制造商利用数字孪生技术建立虚拟汽车模型,通过模拟汽车在不同条件下的性能,提前发现潜在问题,优化设计方案。汽车制造业的传统劳动对象是汽车及其组装零件,虚拟环境中进行的新车研发及生产过程的劳动对象转变为数字孪生体。

2、数字经济塑造新型劳动资料

马克思指出,“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产”。工业经济时代,数字经济为发展新质生产力进一步提供了迭代更新的劳动资料。

劳动资料从实体形态向虚拟形态延伸。一方面,人工智能、工业互联网、物联网等数字技术成为基础设施,服务于生产生活的方方面面。另一方面,以人工智能为代表的数字技术成为新一轮科技革命的主导技术,形成了以智能化系统为代表的新型劳动资料。

劳动资料的作用范围全方位深化拓展。一方面,软件、算法等数字劳动资料与机器、设备等传统劳动资料融合,不断深化劳动资料的作用深度。以人工智能技术为例,通用大模型通过大规模的数据训练,能够在多个领域和应用中表现出良好的效能。人工智能技术与各类制造业传感器、机器设备、行业知识融合形成的垂类大模型,能够针对异质性产品和制造流程深度优化更适用于企业级应用场景的专业性要求。另一方面,数字劳动资料与传统劳动资料的融合,不仅提升了传统劳动资料的效率和智能化水平,还拓展了其作用广度。

劳动资料分布集中化与分散化并存。一方面,核心数字劳动资料集中化分布。数字经济时代,算法、芯片等核心劳动资料一般由数字平台所有,劳动者通常不掌握关键劳动资料,仅依托其提供的平台、开发环境进行生产和劳动。另一方面,实体劳动资料呈分散化趋势。企业可以利用数字技术,将分散在不同产业、不同地域和不同企业的生产设备等劳动资料连接起来,实现更大范围、更大规模的劳动资料协同作业,进行原材料、零部件与组装的协作生产。这种基于数字技术的网络化协作生产,在物理空间上相较工业经济的生产模式更为分散,但企业通过数字技术对整个生产过程进行实时监控和协调管理,其协作程度反而更加深入。

3、数字经济培育新型劳动者

当前正在进行的第四次工业革命以数字技术为引领,大数据、云计算、人工智能等数字技术快速迭代,劳动者需要掌握操作数字设施设备等一系列数字技能,以适应数字化、网络化、智能化的生产方式,生产过程推动劳动者向更高技能的复合型技术人才转变。人力资源和社会保障部发布的《中华人民共和国职业分类大典(2022年版 )》新增 158个新职业,其中首次标注了97个数字职业,占职业总数的6%。据世界经济论坛预测,未来5年全球企业预计创造约6900万个新的工作岗位,其中增长最快的工作类型绝大多数由人工智能和数字化驱动。

三 数字经济塑造新质三大动力

1、数字经济推动技术创新方式变革

科学技术是第一生产力,新质生产力的“新”源自技术创新突破,历次技术革命都带来社会生产力的大解放与生活水平的大跃升。数字经济通过重构和优化技术创新方式,强化创新协同效应,提升创新体系整体效能,推进技术创新向更大规模、更高效率、更强协同的新范式演进。

数字经济时代,基于数字技术的迅速反馈及可编辑性、可扩展性,颠覆性技术加速涌现。以人工智能为代表的数字技术是新一轮科技革命的主导技术,形成了智能传感设备、工业机器人、智能化系统、云服务、工业互联网等新型劳动资料,直接作用于数据这一新型劳动对象。通过“大数据+大计算+大模型”,当前正在形成人工智能驱动的科学研究新范式,有助于加快科学发现速度、推动多领域应用实践。

通过数字化技术,人才、资本、知识等创新要素集成、分发、流动的边际成本迅速降低。数字经济带来创新方式变革,大幅缩减了新技术、新产品从研发到量产的周期,降低技术创新成本,提升技术创新收益,吸引更多私营部门参与创新。

2、数字经济推动生产要素配置优化

数字经济时代,数据成为新的生产要素,生产要素相互替代能力得到提升,企业在配置生产资源时拥有更多的决策变量、可行方案和更灵活的调整能力。通过投入数据要素可以提升总产能,实现更高的边际收益。同时,要素可替代性增加,企业实现同等产量所需的成本降低;要素配置更灵活,企业可以在同等预算约束下实现更多生产。

3、数字经济推动产业深度转型升级

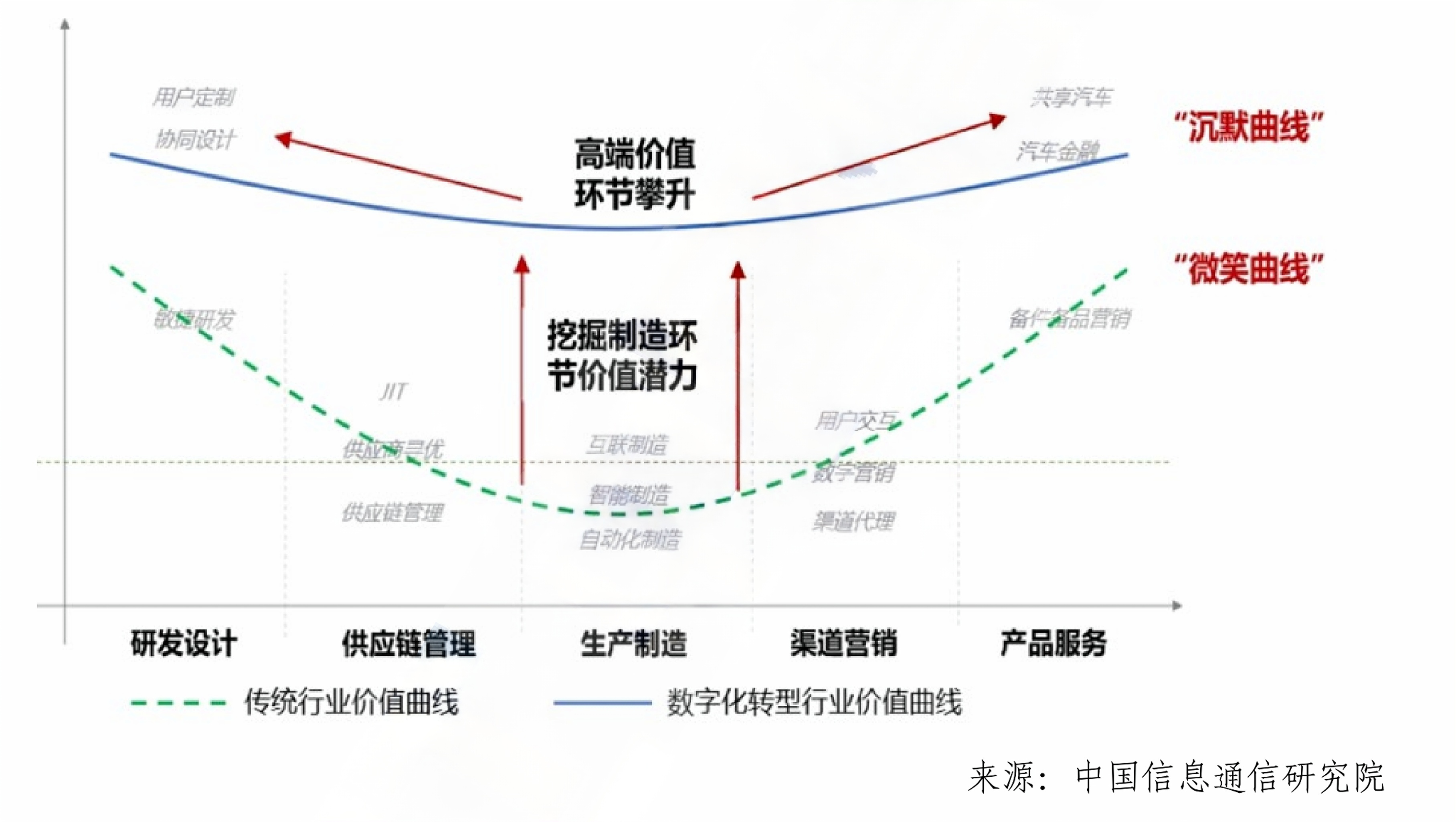

数字经济加快传统产业转型升级,向高端化、智能化、绿色化发展,催生多领域融通、多主体协同的创新生态。工业经济产业链各环节的价值往往呈现为“微笑曲线”,即附加值更多体现在上游的研发设计环节和最靠近用户的产品营销服务环节,而处于中间的产品制造环节附加值相对较低。大数据分析、云计算、机器学习和人工智能等数字技术可以用于分析和处理生产数据,帮助企业进行智能决策、预测和优化。

数字化推动价值曲线从“微笑”走向“沉默”

数字经济促进战略性新兴产业融合发展。新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业具有知识技术密集、成长潜力大、正外部性显著等特点,推动战略性新兴产业融合集群发展是构建新发展格局的重要基础。随着数字技术和数据要素的深度应用,战略性新兴产业与传统产业交叉、渗透、融合加快。

来源:中国信息通信研究院